|

Hirugimodoki

漂木擬

〈ヒルギモドキ〉

マングローブ林の陸側にかけて生育するシクンシ科の常緑木本であり、沖縄本島以南に分布している。明るい色合いの肉厚な葉を持ち、泥炭地よりも砂地に定着する傾向が見受けられ、八重山諸島にある由布島では日本最大級の群落がある。

〔❖ 世界分布/主要の地域名称〕

東アフリカ、インド、東南アジア、ミクロネシア

〔❖ 利用形態:本種については毒性報告なし〕

建築木材や木炭の原料、樹液は民間治療薬

日本国内の自生地/21カ所

〈分布地域/1県/5島/4市町村〉

|

GoogleMap

自生地の全体地図

〈地形図と航空写真〉

|

Overview

基本特性

〈系統や習性を知る〉

\ 木の語源 /

ヒルギ科には属さないが、生活形態が「ヒルギ」と類似している事から近縁の意味を込めて「モドキ」が後付けされた。マングローブの主要植物として位置づけられている事を明示するため和名の先頭部にはヒルギの単語が採用されている。

\ 学名由来 /

学名は「Lumnitzera racemosa」。「Lumnitzera」は1700年代後期のハンガリー植物学者「Stephan Lumnitzer/ステファン・ルムニツエラ」の名づけに由来。「racemosa」はラテン語で小さな花が付く意味で学名はこれらの合成語である。

\ 植物分類 /

科名/シクンシ科(Combretaceae)

学名/Lumnitzera racemosa

発音/ルムニツエラ・ラケモサ

英名/White Mangrove

別名/ハマカニーキ、カニャーキー(西表島方言)

保護/絶滅危惧ⅠA類CR(環境省版レッドリスト指定)

\ 適応環境 /

気候/年平均気温22℃以上の亜熱帯地方

土壌/軟らかい砂地や泥質干潟を好む

水質/海水~汽水域(耐塩性がやや低い)

開花/春夏:4月~7月(果実成熟は8月~11月)

繁殖/果実落下→海流散布→種子発芽→成木

植生/マングローブの後背群落(陸側)に生育

|

Exterior

形態的特徴

〈識別に役立つ〉

\ 全体構造 /

木の形

樹形/杯形(サカズキケイ)

区分/常緑木本(ジョウリョクモクホン)

性質/平均樹高2m-4mと低い

根の形

形状/匍匐根(ホウフクコン)が稀に出現

性質/地面で水平方向に張りめぐる

備考/呼吸根と比べ地上露出度低い

幹の形

形状/幹は細く途中から横に曲がる

樹皮/灰色で亀裂があり剥れやすい

性質/樹皮は防腐力あるタンニン含む

\ 器官組織 /

葉の形

形状/倒卵形の対生で先端部が丸い

表面/黄緑色、光沢多肉質、長さ約3㎝

性質/葉内は減塩対策のため水分豊富

花の形

外部/約1㎝の白い星型の花びら5枚

内部/直立の線形の白い雄しべ10本

性質/雄雌両性花で鳥や虫が受粉媒介

実の形

果実/艶ある黄緑で長さ2㎝の筒形

種子/果実に種子があり落下後発芽

性質/外見では島唐辛子と似ている

|

Distribution

地理的分布

〈国内の分布状況〉

\ 列島分布図 /

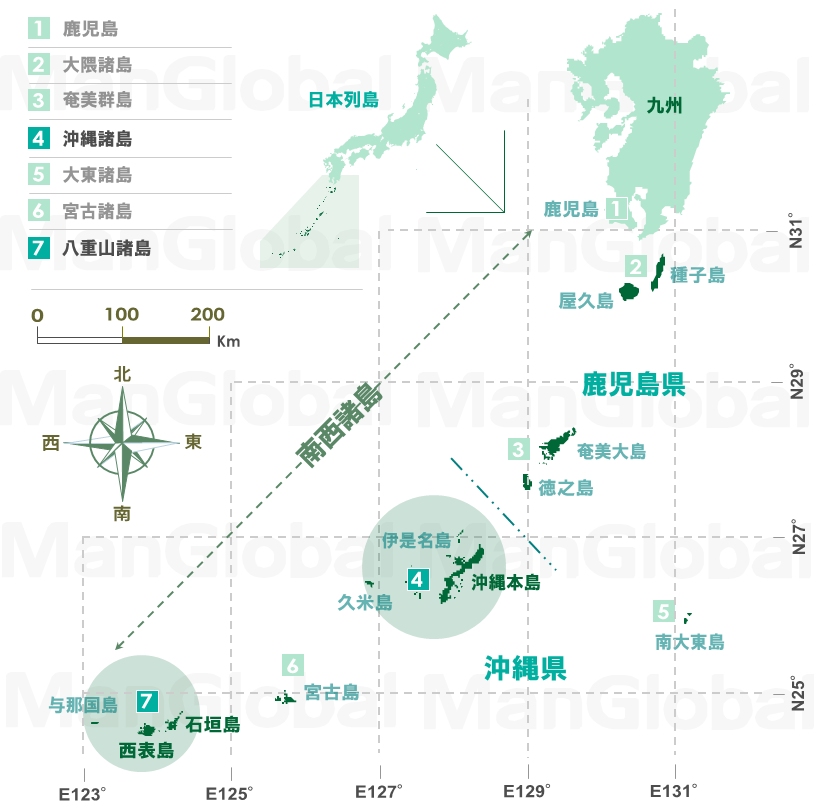

| 鹿児島県 | 沖縄県 |

| 自生地数/0カ所 〔0島0市町村〕 |

自生地数/21カ所 〔5島4市町村〕 |

|

Region

地域別群落

〈土地の景観性〉

\ 沖縄本島 /

沖縄本島(2カ所)で数本残存するが当地において将来絶滅する危険性が最も高いと懸念されている。金武町(億首川)の福花橋付近では天然の原木が数本残されており、当該河川から以前移植された個体が中城湾沿いでも生育している。

\ 石垣島 /

石垣島(4カ所)では小さな群落が幾つかあり海岸干潟に生育している。同島ではこれまで名蔵アンパル周辺での自生地が知られていたが、崎枝の海岸湿地でも新たな個体群が発見されており現状は良好な水辺環境で群生している。

\ 西表島 /

西表島(11カ所)で自生しており砂が堆積した川の下流域に生い茂る。当地では西部地区(仲間川、美原干潟、与那良川)で身近に観察できるほか、西部地区(浦内川周辺、与那田川)にも成木した個体や大きな群落が発達している。

\ 由布島×内離島 /

由布島(1カ所)、内離島(2カ所)で自生が確認されており、由布島西側の海岸では他のマングローブ樹種を圧倒的に上回る個体数があり群落規模としては国内最大級を誇る。内離島では内陸に入り込んだ砂地に低木が数本育つ。

© ManGlobal All rights reserved.