南国の水辺に現れる森

木の名前ではない

\ 起源と歴史 /

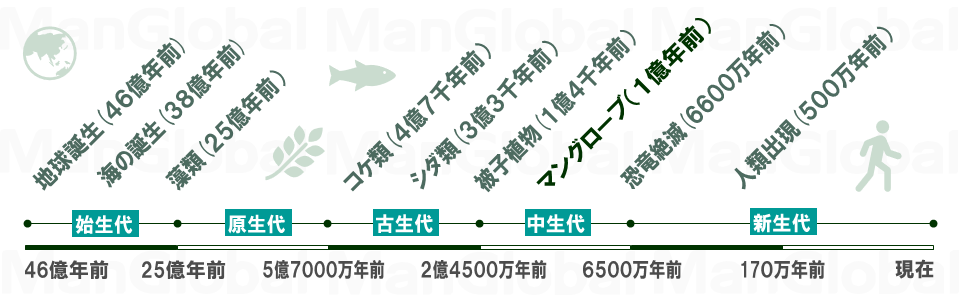

約1億年前にマングローブ植物が出現したと考えられており、日本では約1600万年前の地層からこれらの花粉化石が発見されている。陸上の生存競争に直面しながらも厳しい沿岸環境に適応して進出したため、特別な生理的機能を持っている。

\ 語源の由来 /

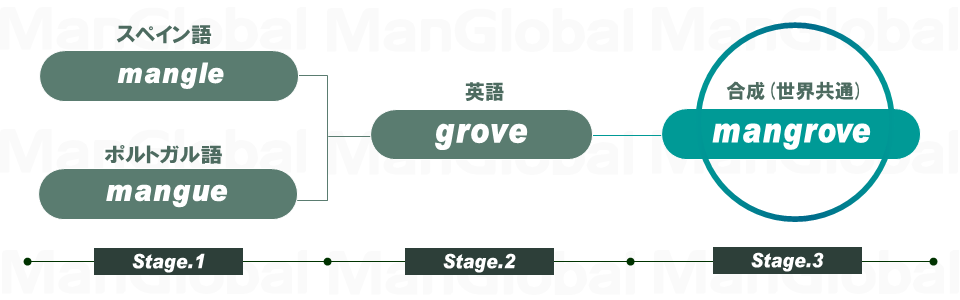

スペイン語の「mangle」やポルトガル語の「mangue」に、英語で小さな森を意味する「grove」を合わせてマングローブ(Mangrove)の単語が誕生したと仮定されている。漢字では「海漂林/かいひょうりん」、「紅樹林/こうじゅりん」とも表記する。

\ 森林形態 /

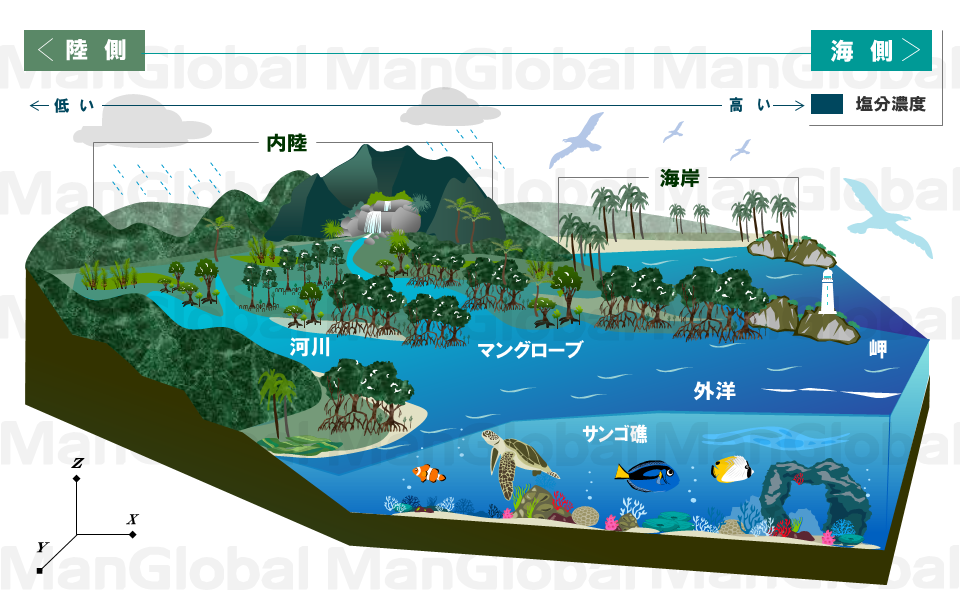

マングローブとは海水が浸入する限られた森林地帯の総称で、耐塩性のある常緑小高木・ヤシ・ツル・シダ類が密生する。木が1種類しかない自生地では、例えば「オヒルギ群落」のように植物名の末尾に「群落」や「林」を付加して植生を強調させる。

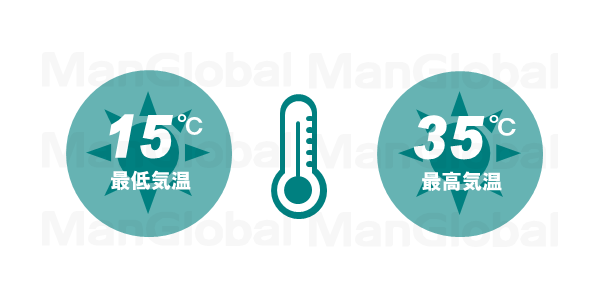

適した気候と環境

4種類の発達形状

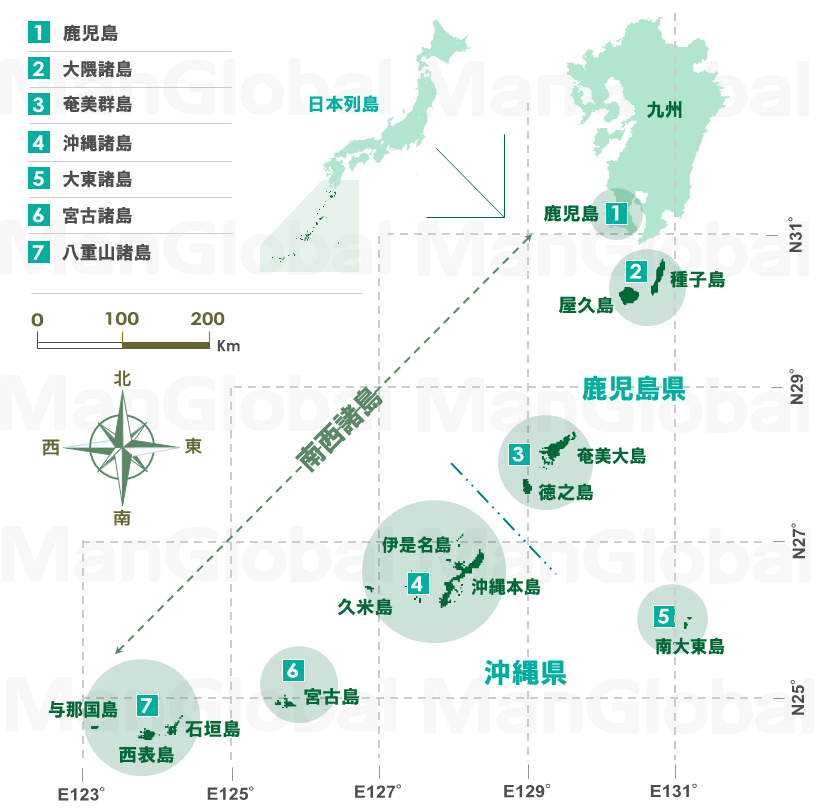

国内の分布規模

\ 検索早見表 /

|

地域区分

|

分布面積 | 自生地数 |

|

鹿児島

|

0.714㌶

|

13カ所

|

|

種子島

|

30.451㌶

|

6カ所

|

|

屋久島

|

0.021㌶

|

1カ所

|

|

奄美大島

|

33.063㌶

|

14カ所

|

|

加計呂麻島

|

0.406㌶

|

4カ所

|

|

徳之島

|

3.558㌶

|

1カ所

|

|

伊是名島

|

0.159㌶

|

3カ所

|

|

沖縄本島

|

59.621㌶

|

51カ所

|

|

屋我地島

|

6.840㌶

|

2カ所

|

|

宮城島

|

0.056㌶

|

1カ所

|

|

久米島

|

0.545㌶

|

3カ所

|

|

南大東島

|

11.501㌶

|

4カ所

|

|

宮古島

|

12.731㌶

|

8カ所

|

|

伊良部島

|

4.106㌶

|

1カ所

|

|

石垣島

|

101.824㌶

|

32カ所

|

|

小浜島

|

8.929㌶

|

1カ所

|

|

西表島

|

602.099㌶

|

64カ所

|

|

由布島

|

1.776㌶

|

1カ所

|

|

内・外離島

|

3.365㌶

|

3カ所

|

|

与那国島

|

0.178㌶

|

1カ所

|

\ 日本全体の状況 /

世界のマングローブ面積と比較すると国内分布はわずか0.006%。自生地は計20島214カ所(鹿児島県6島39カ所、沖縄県14島175カ所)あり太平洋側では最も北限となる。一方でトカラ列島・慶良間諸島・小笠原諸島には全く分布しない。

GoogleMap〔日本全土版〕

|

自生地数

|

国内総面積

|

換算比率

|

|

20島214カ所

〔2県37市町村〕

|

882.160㌶

〔2025年時点〕

|

約189個分

〔東京ドーム〕

|

\ 地域別面積ベスト5 /

島別では沖縄県にある西表島が自生地数と分布面積ともに圧倒的な1位を誇り、石垣島と沖縄本島がそれに続く。鹿児島県の奄美大島と種子島では大規模なマングローブが数カ所あるため島単位における分布面積では上位を占めている。

|

上位順番

|

面積規模

|

国内比率

|

| 西表島 |

602.099㌶

|

68.3%

|

| 石垣島 |

101.824㌶

|

11.5%

|

| 沖縄本島 |

60.130㌶

|

6.8%

|

| 奄美大島 |

33.063㌶

|

3.7%

|

| 種子島 |

30.451㌶

|

3.4%

|

\ 地点別面積ベスト5 /

日本最大級のマングローブは西表島の5カ所に集中しており国有林や自然保護区等に指定されている。5カ所の群生面積を統計すると国内分布の半分近くに値する「約44%」も占め、仲間川や浦内川では群生距離が5㎞以上も続いている。

|

上位順番

|

面積規模

|

国内比率

|

| 仲間川 |

124.252㌶

|

14.0%

|

| 浦内川 |

103.124㌶

|

11.9%

|

| ナカラ川 |

63.007㌶

|

7.1%

|

| 船浦湾 |

58.127㌶

|

6.5%

|

| クイラ川 |

46.836㌶

|

5.2%

|